中国软件自主突破——铸就信息安全技术护城河

19429202025-03-12软件资讯28 浏览

一、核心技术突破筑牢发展根基

在数字经济浪潮席卷全球的今天,中国软件产业正经历着从"跟随者"向"引领者"的蜕变。2023年工信部数据显示,国产操作系统市场占有率突破25%,数据库产品性能指标达到国际先进水平,这些突破性进展不仅打破了关键技术受制于人的困境,更为国家信息安全筑起了坚实的防护屏障。中国工程院院士倪光南指出,基础软件的自主创新已从"可用"迈向"好用"阶段,形成了涵盖操作系统、数据库、中间件的完整技术体系。

这一转变的背后是持续多年的研发投入与技术攻关。以华为OpenEuler操作系统为例,其通过构建全栈自主生态,实现了对国际主流系统的兼容替代。中国科学院软件研究所的"方德"操作系统,在国防、金融等关键领域完成规模化部署,验证了国产系统的可靠性。这些突破不仅体现在技术指标上,更反映在产业链协同能力的提升,形成了"芯片-系统-应用"的完整生态闭环。

二、政策体系构建创新生态

国家战略层面的系统布局为软件自主创新提供了制度保障。《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》明确提出,到2025年关键软件自给率达到70%以上。财政部联合工信部设立的百亿级"信创产业发展基金",通过市场化运作方式培育出麒麟软件、达梦数据库等一批领军企业。这种"政府引导+市场主导"的机制创新,有效解决了基础软件研发周期长、投入大的难题。

在标准体系建设方面,中国电子技术标准化研究院主导制定的《信息技术应用创新标准体系》已覆盖6大领域32个细分方向。2023年发布的《软件供应链安全能力成熟度模型》国家标准,将安全要求嵌入软件开发全生命周期。这些制度创新不仅规范了行业发展,更通过建立自主可控的认证体系,确保关键技术不受制于人。

三、产业协同催生应用突破

开源生态的构建成为推动技术突破的重要引擎。开放原子开源基金会管理的OpenHarmony项目,已吸引超过50家头部企业参与共建,装机量突破4亿台。这种"共建共享"模式打破了传统闭源软件的垄断格局,中国信息通信研究院报告显示,2023年国内开源代码贡献量跃居全球第二,在区块链、人工智能等新兴领域形成领先优势。

行业应用的深度拓展验证了自主技术的市场价值。在金融领域,国产分布式数据库支撑的银行核心系统交易处理能力达到每秒百万笔级别;在智能制造领域,国产工业软件实现从设计仿真到生产控制的全流程覆盖。中国电子信息产业联合会调研显示,重点行业软件国产化替代成本较三年前下降60%,系统稳定性提升40%,这些数据印证了自主技术的实用价值。

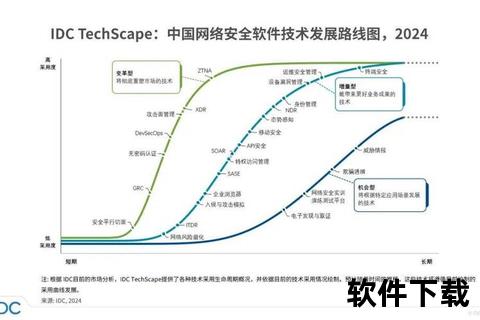

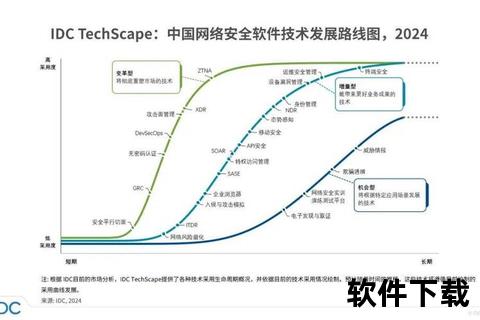

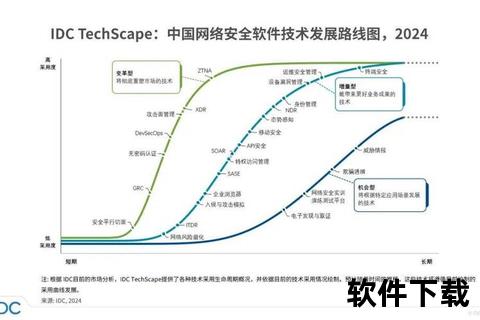

四、安全能力构建防护体系

面对日益复杂的网络安全威胁,自主可控技术成为防御基石。奇安信发布的《2023中国网络安全产业分析报告》指出,采用国产密码算法的安全防护系统检测到的高级威胁数量下降35%。清华大学网络研究院研发的"天眼"系统,通过自主可控的威胁情报平台,成功预警多起国家级网络攻击事件。这些实践表明,只有掌握核心技术,才能建立真正的主动防御能力。

在数据安全领域,隐私计算技术的突破开辟了新路径。蚂蚁集团研发的"隐语"平台,在不暴露原始数据的前提下实现多方安全计算,该技术已应用于医保数据跨省共享等场景。中国网络安全审查认证中心的数据显示,采用自主可控技术的系统通过等保三级认证比例提升至82%,证明国产方案完全能够满足高标准安全要求。

站在新的历史方位,软件自主创新已超越单纯的技术竞争范畴,成为国家数字主权的战略支撑。未来需要继续深化"产学研用"协同创新机制,重点突破EDA工具、科学计算软件等"卡脖子"领域,同时加强国际技术标准话语权建设。只有持续筑牢技术护城河,才能在数字时代真正掌握发展主动权,为构建网络空间命运共同体贡献中国智慧。